|

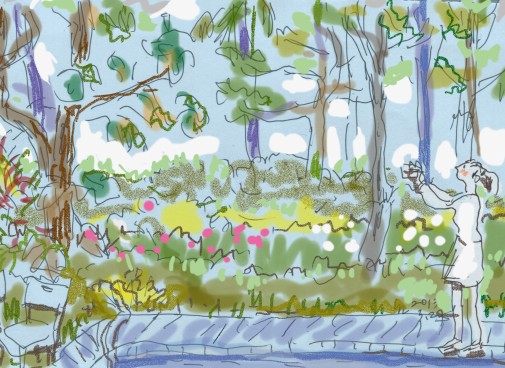

一抬頭,我看見女兒在淺藍色磁磚的游泳池邊緣慢慢移步,雙手舉起手機依序向行過的白杜鵑、紅杜鵑、烏桕樹一一拍下影像。我從落地紗門不經意的看到她束著的馬尾顛動搖擺,無限留戀的樣子。 這不是對盛開季節將逝的回望,而是永遠離去的告別! 女兒悄悄的作著這些,趁我們尚在屋裡午休的時候,以免引起我們加入傷懷。 我看見那棵華蓋巨大、成為我家庭園主角的烏桕,此時正盛展枝葉,預備夏天即臨時,我們和朋友在它的濃鬱的蔭蔽下泅泳歇息。前兩個月那冬季末尾,它依慣例一夕之間落下全部的葉子,在庭園的紅磚道上、卵石地上,以及乾涸的泳池底部,舖蓋一層圖形極美的豔黃顏色,把陰霾灰空的光線引進來,使一切敞亮。 說起這棵烏桕樹的來歷,實乃極其卑微與偶然,它的種籽從附近山裡飄落到我家來,那是三十年前的某一天。它怎麼知道可以在石級鄰旁的小小坡面隙縫,會有如此恢宏的開展?當然它完全不能預估,只是順著植物生命的規律落下,在連接泥土的瞬間,生發出細芽。 蹲在地面上迴轉身子,使著他長柄剪子的老園丁,看到才一、二寸抽發的綠芽葉,毫不遲疑一刀剪斷! 後來,Amy在它重又冒出綠芽的脖頸,繫上紅絲帶,向園丁說:看到紅色,務必手下留情! 於是,三十年來我們有了大樹相伴。 那幾株從遙遠的南方基地,小心移種進來的「阿拉比卡」咖啡樹呢?高瘦、枯索如老人肌膚的樹幹,已經丈把高了吧?雖然尚無機會在傑紅珠的枝葉下飲咖啡。庭園裡的植栽由種種原因造成彼此消長:被颱風劈裂的巨大變葉木、削去主要的枝幹,形成不均衡的樹形,終也漸漸由新枝替代而圓滿如初;那株原本栽植在土缽裡高僅三尺的非洲紅,移進土地以後,忽然暴長起來,而靠近石渠旁鄰的槭樹始終緩慢緘默生長,只有渠溝漂來它落在水裡的五瓣紅葉的一刻,我們才回頭探索躲在屋側的它,同時,不期然的發現另一端數人合抱的巨大樟樹,什麼時候樹冠巍然聳立屋後,成為屏風式的配景。 我也留意到旁石級的那株幾近黑色樹皮的麵包果,寬大如扇的葉子,漸漸稀少––從前,孫女總拾起最黃、最完整的一枚,搖搧著走上石階來。每當它肥碩的果子結滿,松鼠們便貪厭的、浪費的啃食––一大半都掉棄在地,由果蠅和螞蟻繼續消解。春天,松鼠們雙手捧著烏桕果實,咔咔咬開,食去果仁,將白色硬殼丟散在紅磚地上。 設使夜暗中行經前庭,必也有所感受:秋天,幽微的暗香飄忽,從那修剪成圓形的桂花樹叢傳來;夏夜你將在木籬前邊,隱隱看見彷彿全部由小花綴飾成的樹形,那是淡黃色的馬蹄花;隨著逐漸逼冷下來的寒氣,當你才走落石階幾級,側旁一朵朵飽滿粉潤的白茶花,在墨黑的葉間無從躲藏。 在這黑暗中的印象,將深切的連結我的記憶,烙上心版。 近來,每一度我沮喪的行經某一處廣大工地,日復一日的看到土地開發者幾乎削去了整一座山頭,這時候,我不敢想像家中庭園的樹兒們未來的運命呀。 |

沒有留言:

張貼留言