|

我年輕的時候曾親口對一個女孩說:〝我不相信永恆這件事〞。

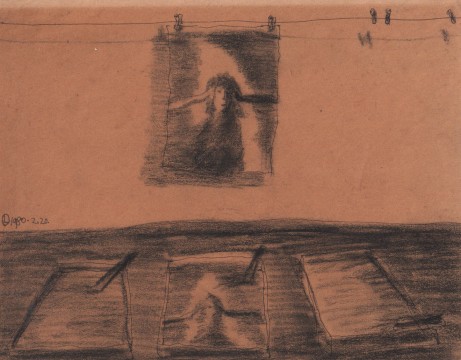

我還記得她不解與失望的表情,在那樣一種彼此正交流著生命經驗的時刻。 〝永恆〞這個語詞所表徵的意涵,一煞那湧進我的感覺是:一成不變;無窮的重複與巨大的停滯,一個永始無終的宇宙。 我告訴她:〝永恆使我害怕〞。為了安慰她,我就回朔起幼時的一個經驗。那時我還不到五歲,聽一個玩伴偶然提起天堂與地獄之事,那稍比我年長的男孩說:死後無論是〝進了天堂,或下了地獄,他們就永遠那麼樣了。〞那天的主題是「永生」,我問:〝不會結束嗎?〞〝不會,快樂,永遠快樂下去;受苦,永遠受苦下去。〞 什麼不妥的感覺迫使五歲的我開始思索起來,用紇今為止的生命長度為單位,倍率的想像十年、三十年(如爸媽年紀),六十年(如外婆年紀)。那時我尚未見過人們死亡。但按同伴說法,死亡並非結束呀。我無論盡一切可能的幻想,天堂的歡樂無止無休。對了,就這〝無限的延續〞使我墮入一種可怕的迷宮! 于是幼小的我第一次感到生命可怕的悲哀,即使那內容是所謂的〝歡樂〞,其永無終期的本質,畢竟是一件令人恐慌的狀態。 之後每想起「永恆」或「無窮盡」,(即使現在的我)也會陷于深刻的心靈暈眩,要時時提防終止這類念想發展下去的。 我向那女孩解說道:我並非不願美好事物永遠持續,但我簡直的害怕永恆。 不用說,不久她便與我分手了。想來,此生必有不少友情與愛情,因為直接、間接的感受我這種不可理喻的偏執離我而去吧。 這玄想的困擾時常來自生活上簡單的事,譬如:小時候母親房間裡的化�台,正面大鏡的兩側,各有一面狹長的副鏡,附有絞鏈可以調整向內的角度,以便照映出不同的鏡像。當我在空無一人的房間裡,把兩側副鏡相對折成直角,我的身影便在那鏡像中,連續的層層套疊至於無窮盡的時候。 或者舞台上變魔術的人,將一條彩色絲巾緊緊捏握在左手拳頭裡,而從姆指和食指間的窩縫裡,用右手扯出一條又一條不同色彩的絲巾,似乎沒完沒了的複製出來。 又譬如,旅行買回來給孩子們的〝俄羅斯娃娃〞,那如不倒翁似的頭身––有的繪製十分細緻,當你揭開她上半截,就會發現裡面套合著另一尊完全一模一樣只是略小一號的娃娃,于是再揭開,再現另一號小的…如此重複縮小,可以不思議的出現到第七個。這些帶給我的迷惑感,也常在名畫中看到:超現實畫家瑪格烈特一幅照鏡子的男士像---我們從他的背後看到那鏡中所映出的,竟也是同一個背影,而非男士的正面! 埃希爾作品中更多迷宮式的建築內部,各種角度的樓梯;或者,一隻十分寫實的手臂,正握筆畫出另一隻相對的手臂–而它也正握筆畫著原先的那手臂---到底是誰畫誰? 一幅古典靜畫中的一隻暗色的壺,靜靜單調的立在灰牆前面,但我們注意到圓壺上有一個反光的亮點,你迫近去瞧,那圓形的亮點猶如透鏡般,映照出整個房間內的陳設和那開窗子以及戶外之景,如果那裡還擺著一面鏡子,將反照出這黑壺以及它所映出的一切…這足以使我遽然墮入心靈的黑洞裡去。 |

沒有留言:

張貼留言